2017年04月14日

経産省へ行ってきました

オランダからCITES(ワシントン条約)の書類が届いたので日本でも手続きします。

ハルモニウムの鍵盤に象牙が使われているからです。

申請書類の提出は郵送でも出来るのですが、何か不備があると余計に時間がかかるので出向いて直にチェックしてもらってから提出する事に。

案の定すぐにミスが発覚!

輸入承認申請書の記入項目に商品名、型及び銘柄、原産地、とあったら当然Harmonium 、Mustel No.8、Franceって書くと思いませんか?

しかーし!違ったのです。商品名Harmonium(Loxodonta Africana)、型及び銘柄0、原産地unknownと書くのが正解。考えてみたら象牙部分が問題なので納得なんですが。

一応グランドピアノの記入例見ながら書いたんですけどね…。Loxodonta Africanaをivoryって書いてくれてたらわかったけどなぁ。まぁよくよく見れば原産地っていうのもおかしい。うっすら引っかかってはいたのですが完全にスルーしてしまいました。鍵盤楽器といえば象牙でしょ?って当然わかってもらえるとものだと思っていました。

税関の人が扱うものは楽器だけに限りません。世界中のありとあらゆる訳のわからない物(ハルモニウムとか)をチェックするのですから誰が見てもわかるように書かなければいけません。当たり前ですね。いろいろ勉強になりました。

ただとてもラッキーだったのは対応してくれた方がとても良い方だった事。私の無能ぶりに呆れながらも親身になってお付き合い下さりミスを修正して、お陰様でなんとか今日中に提出する事ができました!

なんとこの方はトラヴェルソをされるのだそうです。オリジナル楽器の事もとても詳しく古楽界のお話などもちょこちょこっとしながら書類をチェックして下さいました。

もう1つラッキーだったのは申請書を操作ミスで1枚多くプリントアウトしてしまったのをたまたま持ってきていた事!これ持ってなかったら完全に出直しでしたわ〜。

さてこれからはどんな問題が待ち受けているのか?

無事に楽器は届くのでしょうか???

Posted by Nipponharmonium at

21:10

│Comments(0)

2017年04月13日

修復の様子【6】 鍵盤枠のフェルト

鍵盤枠のクッション・フェルトが興味深いです。

取り外した古いフェルト、同じ寸法に切り出した新しいフェルト。それぞれ二層分。

まず正確な型紙を作る。穴位置を作図し、ポンチで打ってます。

フェルトと重ねてマスキングテープで仮止め。型紙に合わせて穴を開けていく。

こうすれば均等に穴が開けられるんですね!フェルトは伸縮性があるのでいきなりポンチしても正確な寸法が出ないのです。

チェンバロでも穴の開いた長いフェルトを使った18世紀頃の楽器が残っています。この穴明け方法は伝統工法?それともHuivenaar氏の工夫? どちらにしても活用させて頂こう。

鍵盤枠に組み込まれたフェルト。右側の丸い黒フェルトもひとつずつポンチで抜いたものです。

美しい!

(TANUKI)

取り外した古いフェルト、同じ寸法に切り出した新しいフェルト。それぞれ二層分。

まず正確な型紙を作る。穴位置を作図し、ポンチで打ってます。

フェルトと重ねてマスキングテープで仮止め。型紙に合わせて穴を開けていく。

こうすれば均等に穴が開けられるんですね!フェルトは伸縮性があるのでいきなりポンチしても正確な寸法が出ないのです。

チェンバロでも穴の開いた長いフェルトを使った18世紀頃の楽器が残っています。この穴明け方法は伝統工法?それともHuivenaar氏の工夫? どちらにしても活用させて頂こう。

鍵盤枠に組み込まれたフェルト。右側の丸い黒フェルトもひとつずつポンチで抜いたものです。

美しい!

(TANUKI)

Posted by Nipponharmonium at

07:52

│Comments(0)

2017年04月12日

修復の様子【5】 鍵盤枠の修正

鍵盤は演奏家と楽器の繋ぎ目なので、微妙な歪みやガタなどがあっても演奏フィーリングを損ないます。 Huivenaar氏は丁寧に鍵盤周りに手を入れていますので、数回に分けて修復の様子を御紹介します。

先ずは鍵盤の枠組みからキーを取り外しました。

鍵盤枠の後側が3mm反っている。(丸印の箇所)

枠の両端寸法に合わせて切った木片を当て、クランプで締めて寸法を出しています。

枠を裏返してアイロンを当てて修正。

木は熱すると面白いように曲げられます。チェンバロ側板、椅子の曲がり脚なども熱して曲げます。加熱方法は木材の大きさによって様々ですが。

傷んだフェルト類を交換して一段落。写真の左が楽器正面。

次はキー50数本を一本ずつ点検して傷んだ箇所を修復する作業です。

細かくてウンザリしないかなぁと余計な心配も・・・

(TANUKI)

先ずは鍵盤の枠組みからキーを取り外しました。

鍵盤枠の後側が3mm反っている。(丸印の箇所)

枠の両端寸法に合わせて切った木片を当て、クランプで締めて寸法を出しています。

枠を裏返してアイロンを当てて修正。

木は熱すると面白いように曲げられます。チェンバロ側板、椅子の曲がり脚なども熱して曲げます。加熱方法は木材の大きさによって様々ですが。

傷んだフェルト類を交換して一段落。写真の左が楽器正面。

次はキー50数本を一本ずつ点検して傷んだ箇所を修復する作業です。

細かくてウンザリしないかなぁと余計な心配も・・・

(TANUKI)

Posted by Nipponharmonium at

09:24

│Comments(0)

2017年04月11日

修復の様子【4】 ペダル

ふいごを動かすペダル(踏み板)の部品を新しく作り直しています。

取り外したペダル周りについてHuivenaar氏曰く:

スペインの修道院で使われていた120年間に何度も修理されている。ペダル枠はチェリー材になっているが元は強度のあるビーチ(ブナ)だった。ペダルとふいごを繋ぐ2枚の鉄板はオリジナルではない。元の真鍮で複製する。

新作部品の状況。

ビーチ材で枠を組み、色合いを合わせるために濃色の化粧板(ウォルナット?)を準備しています。

新作した真鍮製の繋ぎ板は形が少し変わっています。他のオリジナル楽器からコピーしたようです。

楽器に組み込んだ状態、裏側からの写真。ふいごに繋がる木製の太いレバーが見えます。

鍵盤側からの写真。踏み板にはカバーが付きました。

ペダルは大きな力がかかって酷使される部品でありながら、エクスプレッションではきっと微妙な踏み加減が必要なのでしょう。弾き手にとっては楽器とのインターフェイス(接点)として鍵盤と同様に重要と思われます。

演奏家でも気付かない細かい点をオリジナルに忠実に手を入れていること、経験豊富な修復家の面目躍如と感心させられました。

(TANUKI)

取り外したペダル周りについてHuivenaar氏曰く:

スペインの修道院で使われていた120年間に何度も修理されている。ペダル枠はチェリー材になっているが元は強度のあるビーチ(ブナ)だった。ペダルとふいごを繋ぐ2枚の鉄板はオリジナルではない。元の真鍮で複製する。

新作部品の状況。

ビーチ材で枠を組み、色合いを合わせるために濃色の化粧板(ウォルナット?)を準備しています。

新作した真鍮製の繋ぎ板は形が少し変わっています。他のオリジナル楽器からコピーしたようです。

楽器に組み込んだ状態、裏側からの写真。ふいごに繋がる木製の太いレバーが見えます。

鍵盤側からの写真。踏み板にはカバーが付きました。

ペダルは大きな力がかかって酷使される部品でありながら、エクスプレッションではきっと微妙な踏み加減が必要なのでしょう。弾き手にとっては楽器とのインターフェイス(接点)として鍵盤と同様に重要と思われます。

演奏家でも気付かない細かい点をオリジナルに忠実に手を入れていること、経験豊富な修復家の面目躍如と感心させられました。

(TANUKI)

Posted by Nipponharmonium at

11:18

│Comments(0)

2017年04月11日

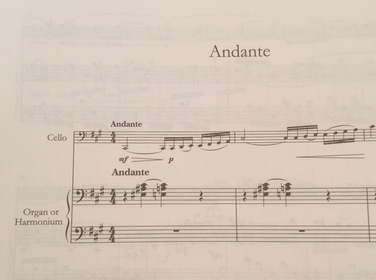

フォーレのアンダンテ

ハルモニウムに対する興味はフツフツと湧いてきていました。

ただ、本当に私に出来るのか?

大地の歌をハルモニウムでやってみたい、というのは大きなモチベーションになりうるけれど、

8月の演奏会が終わった後もこの楽器と本気で向き合っていけるのか、実はそちらの方が技術的な不安より大きかったのです。

「お前、やれやれ!」と能天気にけしかける夫をあしらいながら悶々と考えていた時に、ふと

ある楽譜の画像が頭に浮かんできました。

フォーレのアンダンテというチェロの小品の伴奏譜にOrgan or Harmoniumと書かれていたことを思い出したのです!

チェロとピアノのためのロマンスOp.69の元になった曲です。この曲が大好きだった私はついに本気で「やってみたい」と思うようになります。

Posted by Nipponharmonium at

00:03

│Comments(0)

2017年04月09日

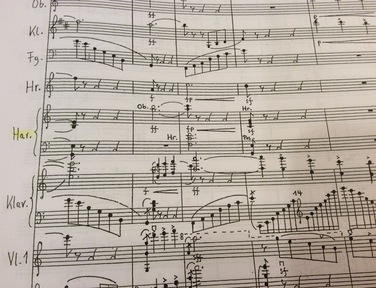

ハルモニウムに求められること

室内楽版大地の歌ハルモニウムパートの一部分

園子先生のお話を伺ってわかったのはハルモニウムがとにかくものすごい可能性を秘めた素晴らしい楽器である、ということとそれが一朝一夕に体得できるような簡単な技術ではない、ということ。

言ってみればエクスプレッションは弦楽器におけるボウイングと同じ。

先生は「楽器は喜んでお貸しする」と仰って下さいましたが、演奏会前に数日お借りしたとしてもエクスプレッションの技術を使いこなせるようになるとはとても思えず…。エクスプレッションヴァルヴを解放したままにして音だけを並べることは可能かもしれませんが、シェーンベルクがハルモニウムに求めているのは管楽器の息使いそのもの。エクスプレッションを使いこなせなければハルモニウムで演奏する意味が全くないのです。

私たちはこの楽器の存在を知ってしまった以上、もはやリードオルガンでの代用など考えられなくなっていました。誰かが本気でこの楽器に向かい合わなければこの大地の歌の実現はないのだ、という壁にぶち当たることになりました。

Posted by Nipponharmonium at

20:59

│Comments(0)

2017年04月09日

修復の様子【3】エクスプレッション機構

エクスプレッション・ストップはハルモニウムの表現力のキモなのですね。

Huivenaar氏の解体写真から何枚か紹介します。

その前にメカニックな話で恐縮ですが、まず断面図。

ハルモニウムを向かって右側から見た断面図で、青丸で囲んだのが「エクスプレッション・ヴァルヴ」。このヴァルヴはふだん開いていて、ふいごからの風はレザヴォア(貯水池、タンク:仏)のバネ仕掛けで一定圧力に保たれます。一定の音量が出ます。

ストップ操作でエクスプレッション・ヴァルヴを閉じると、レザヴォアが切り離されるのでふいごの風圧は直接リードに行き、強弱を細かく調整できます。アコーディオン、ハーモニカと同様です。とはいえ、演奏は難しいのでしょうね・・・

この楽器のエクスプレッション機構は高音域・低音域に別れていて、中央e1/f1を境に別々に強弱がコントロールできるのです。

エクスプレッション・ヴァルヴの付いている部屋はウィンド・チェストと言い、高・低音域に二分割されています。

上から1/3くらいの場所に見える横長の小さな板がエクスプレッション・ヴァルヴのようです。

高音側と低音側の間の壁にはしっかりと密閉するためにフェルト製(?)パッキンが見えます。

エクスプレッション・ヴァルヴを開閉する機構。

ストップノブに繋がった木製のリンク(連結機構)から靴ベラのような形の真鍮板を介してエクスプレッション・ヴァルヴを開閉しているようです。

ハルモニウムはずいぶん複雑な構造です。興味深いのは多くが木製の部品で構成されていることです。19世紀末と言えば現代ピアノの基本構造が固まった時代でもあり、ピアノのアクション機構もほとんど木製です。世紀が変わっても一次大戦(1914-1918)の飛行機は木の骨組みに布を貼った構造が主体でした。

木の機構部品を使いこなす技術はは20世紀の後半にはほとんど見られなくなりました。技術史のひとこまとしても面白いです。

(TANUKI)

Huivenaar氏の解体写真から何枚か紹介します。

その前にメカニックな話で恐縮ですが、まず断面図。

ハルモニウムを向かって右側から見た断面図で、青丸で囲んだのが「エクスプレッション・ヴァルヴ」。このヴァルヴはふだん開いていて、ふいごからの風はレザヴォア(貯水池、タンク:仏)のバネ仕掛けで一定圧力に保たれます。一定の音量が出ます。

ストップ操作でエクスプレッション・ヴァルヴを閉じると、レザヴォアが切り離されるのでふいごの風圧は直接リードに行き、強弱を細かく調整できます。アコーディオン、ハーモニカと同様です。とはいえ、演奏は難しいのでしょうね・・・

この楽器のエクスプレッション機構は高音域・低音域に別れていて、中央e1/f1を境に別々に強弱がコントロールできるのです。

エクスプレッション・ヴァルヴの付いている部屋はウィンド・チェストと言い、高・低音域に二分割されています。

上から1/3くらいの場所に見える横長の小さな板がエクスプレッション・ヴァルヴのようです。

高音側と低音側の間の壁にはしっかりと密閉するためにフェルト製(?)パッキンが見えます。

エクスプレッション・ヴァルヴを開閉する機構。

ストップノブに繋がった木製のリンク(連結機構)から靴ベラのような形の真鍮板を介してエクスプレッション・ヴァルヴを開閉しているようです。

ハルモニウムはずいぶん複雑な構造です。興味深いのは多くが木製の部品で構成されていることです。19世紀末と言えば現代ピアノの基本構造が固まった時代でもあり、ピアノのアクション機構もほとんど木製です。世紀が変わっても一次大戦(1914-1918)の飛行機は木の骨組みに布を貼った構造が主体でした。

木の機構部品を使いこなす技術はは20世紀の後半にはほとんど見られなくなりました。技術史のひとこまとしても面白いです。

(TANUKI)

Posted by Nipponharmonium at

09:38

│Comments(0)

2017年04月09日

エクスプレッションについて

リードオルガンはレザヴォアという場所に空気を貯めて常に一定量の空気を送りこめるようになっています。

ハルモニウムも基本的に同じなのですが、エクスプレッションというストップを引くとレザヴォア上部のヴァルヴが閉じられ、足踏みフイゴからの空気は直接リードに送られるようになります。この時の風量の増減がすなわち音量に直結するのです。

管楽器奏者が吹き込む息の量で音量をコントロールするのと全く同じですね。

こんなことが鍵盤楽器でできるとは!夢のような楽器です。

Posted by Nipponharmonium at

03:52

│Comments(0)

2017年04月08日

園子先生の楽器

園子先生愛用のハルモニウム、Kasriel社製

真ん中にあるExpressionというストップがハルモニウムのハルモニウムたる所以。

Expressionについてはおいおい触れて行くつもりですが、とりあえずこの時点では

簡単に手を出せる楽器ではなさそうだ…ということを認識して家路につきました。

Posted by Nipponharmonium at

00:38

│Comments(0)

2017年04月07日

楽器見学会

まずは日本のハルモニウム界第一人者である伊藤園子先生のお宅へ伺いいろいろとお話を伺う事に。

実は園子先生は以前、リストのオラトリオ「キリスト」を演奏した時に共演させていただいた事があったのです。

先生のお宅の練習室にはリードオルガン、ハルモニウム、パイプオルガン、ピアノ、とあらゆる鍵盤楽器が所狭しと並んでいました。

Posted by Nipponharmonium at

23:49

│Comments(0)