2017年05月31日

輸入奮闘記 その3

南部貨物地区の税関はゲートをくぐったすぐ隣にありました。

受付窓口は2階。小走りに階段を駆け上がり「通関手続きに来ました!」と言うと、これまた優しそうな職員の方が2人も出て来て親切に対応して下さいました。

B/L、インボイス、輸入承認書、Cites等の必要書類を提示した後、 PCで輸入申告登録をします。素人には何がなんだかわからないアルファベットや数字をひたすら入力していくのですが女性職員の方が付きっ切りで指南してくれるので安心です。入力も終盤にさしかかり、これは案外楽勝かも…と不遜な考えが頭をよぎった時、男性職員の方に「あのー、ハルモニウムってピアノと同じようなものなんですか?」と聞かれました。てっきり世間話的な質問だと思い「リードオルガンの一種です。」と答えるとカウンターの向こう側があーでもないこーでもないと急にザワザワし始めました。「どのように音が出るんですか?」世間話にしては深刻な面持ちで聞いて来ます。ハルモニウムの音が通関に支障をきたすなんて事があるんだろうか?まさかね…。きっと楽器に興味があって聞いているに違いないと、前向きに捉え発音の仕組みを一所懸命説明する私。しかしながら楽器の全貌が明らかになるにつれて暗雲がたちこめ、空気が重くなってきました。職員さんたちは分厚い本をパラパラめくりったり他の職員さんに相談したりしていて、何か問題が見つかったことは間違いなさそう。

しばらくすると凄く申し訳なさそうな顔で(彼は全然悪くないんだけど)事情を説明してくれました。

「税表番号がグランドピアノと同じになっていますが、ハルモニウムはグランドピアノとは違う分類なんです…。」

絶句する私。

「このままの番号で大丈夫かどうか経産省に問い合わせますのでしばらくお待ち下さい。」

目の前が真っ暗に…という程ではありませんが、かなりガックリきました。

そもそも経産省に提出した申請書に書いた番号が間違っていたのです。記入したのは私、全ては私の思い込みと大雑把な性格が招いた事で自業自得としか言いようがありません…。

何故こんな間違いをしたのか…。

輸入承認申請書に税表番号を記入する時、普通だったら輸入統計品目表で税番を調べるのですが、経産省のサイトにちょうどグランドピアノの場合の記入例があったのです。そして「ハルモニウムは鍵盤楽器だからピアノと一緒だよね」と早合点した私はそのまま記入してしまったのです。だって輸入される物って動植物や食品、鉱物、家具、薬品…etc.ありとあらゆるものがある訳で、楽器の中でそんなに細かい分類がされているなんて思いもしなかったんだもん…。

職員さんが見せてくれた品目表を見てその分類の細かさに愕然!

しっかりと「鍵盤のあるパイプオルガン並びにフリーメタルリード付きのハーモニウム及びこれに類する吹奏楽器」と書いてあるではありませんか!ハルモニウムって吹奏楽器なの?ピアノやハープシコードは弦楽器?? 自分の業界とは全く違う分類の仕方です。これはちゃんと見ないと書けませんわ…。

そういえば経産省でも「この番号で間違いないですね?」と念を押されたのを思い出しました。その時「は〜い」とお気楽に答えてしまった私。あぁ何という浅はかな人間なのだ! 今更悔やんでも仕方ありませんがこの時はほとほと自分のいい加減さに呆れました。

本来、南部事務所は通関のプロが来る所、こんなアホみたいなミスに対応した事などないのでしょう。

品目表を見てフリーズしてしまった私を心配して職員さんたちが優しく声をかけて下さるのですが、そもそも自分の不注意が招いた事、気遣って下さるのが何とも申し訳なくいたたまれなかったです。

そうこうしているうちに経産省から返答があったようです。

「やはり間違った税番のままではダメなので訂正の仕方を明日経産省に問い合わせてもらえますか?」

職員さんは自分の事のように落ち込んだ様子でした。

そんな訳で初めての通関は未遂に終わりました。近くの倉庫にあるはずのハルモニウムを早く救出してあげたかったのに…。失意のうちに仕事へ向かう事になりました。

つづく

Posted by Nipponharmonium at

19:35

│Comments(0)

2017年05月30日

輸入奮闘記 その2

航空会社から連絡があったらいつでも向かえるように書類やお金(納税用)は用意してありました。

税関の人は通関にかかる時間について「慣れてる人なら1時間、混んでいてPCが使えないと2時間くらい、3時間みてもらえれば確実です」と言っていたので、夕方からは仕事がありましたが「行ける!」と判断。急いで仕事の準備をして(こっちの方は万全に!)家を出ました。

ちょうど高速の集中工事で最寄りのインターが使えませんでしたが、今月は千葉方面での仕事が多く渋滞回避のシュミレーションもしてあったので、そこそこスムーズに成田に到着。

空港へは何度も来ているけれど、貨物地区は初めてなので案内板を見落とさないように気をつけながら進み、無事貨物地区のゲートぐることができました。

代理店の事務所に行きB/Lなどの必要書類とフライトケースの鍵を受取りました。ここまではすこぶる順調。

さて早速税関へ、と思ったら「お客様の荷物は南部地区にあります。通関も南部です」と言われました。個人輸入で南部に行くことはまずないと聞いていたので想定外ではありましたが、時間的にはまだ余裕があったので、ナビに「成田航空貨物出張所」と入力し、いざ出発!

道が理解できないままナビの言いなりに進むのが何より嫌いな私ですが、空港周辺は地図を見てもどれが通れる道なのかさっぱりわからず、とりあえずゲートのおじさんに行き方をザックリと説明してもらい、素直にナビの言う通りにに進んで行くことにしました。

途中までは案内板にも「南部貨物地区」と表示があり順調だったのですが、そのうち大きな交差点があるのに「南部貨物地区」の表記がなくなり俄かに不安に...。感覚としては自分の前方にある気がするのだけれど、ある場所まで来るとナビが「右折です」と言い張るので不本意ながら右折、絶対おかしい…と思いつつも土地勘のない場所ゆえ、ナビに従うより他なく、しばらく言いなりに走り続けた結果…案の定もと居た場所に戻ってしまいました。

きっとどこかで表示を見落としたのだろうと、再度チャレンジ。交差点ごとに慎重に表示を探しながら進みましたがどうしても見つけられません。相変わらずナビはしつこく同じ場所で「右方向です」と繰り返すばかり。ここも従順にナビの指示に従い三度目の正直を期待しましたがダメでした。どうやら完全にリアル無限ループにはまり込んでしまったようです。

車を停めてスマホで改めて検索しましたが、場所はわかってもアクセスのヒントになるような情報は得られず万事休す…。同じ道を行ったところで埒があかないし、今日はここまでか…とあきらめかけた時に、空港ターミナル近くで検問があった事を思い出しました。ターミナルに用はないけれど空港関係者なら南部への行き方も知っているかも、と自ら検問に引っかかりに行ってみることに。

検問にいたのは警察官ではなかったようですが、さすがに空港で働くだけあってこの辺りをよくご存知で「南部地区は芝山です。とにかく芝山方面、と書いてある方にひたすらまっすぐ道なりに進んで下さい。空港構内に入りこむと行けないので気をつけて下さいね。」と。検問の方も税関の方と同様、本当に丁寧で優しくて救われました!

気を取り直してもう一度トライしたところ、絶望的無限ループから抜け出すことに成功しました!

やはりナビが「右折」とウソをついていたことが判明。結局、表示がなくなっても勇気をもって直進し続けるのが正解でした。自分の感覚を信じて進んでいれば良かったんだ!

ちなみに一般道から直接南部貨物地区へ向かうのはそんなに難しくありません。

上の地図を見ていただければわかるように空港に近づくほど難易度が上がるので、迷ったら一度空港から離れてみるのがコツです。ナビの入力は「南部貨物地区」ではなく「坂志岡交差点」とするのがオススメ。(地図の緑色のタグは最初に行った普通の貨物地区。南部貨物地区ではありません)

無限ループのせいで40分ほど時間をロスしたものの、なんとか南部の税関に到着。ふう〜。

いよいよ通関手続きです。

つづく

Posted by Nipponharmonium at

20:18

│Comments(0)

2017年05月30日

輸入奮闘記

ついにハルモニウムが我が家にやって来ました!

楽器の購入を決めてから半年かかりました。長かった…。

通関もすんなりという訳には行きませんでした。その辺の顚末を忘れないうちにまとめておこうと思います。

先日経産省に提出した書類は自分の思い込みで記入したところがことごとく間違っていたのでその反省から今回は前もって税関に電話してどんな準備をすればよいのか聞いてみることにしました。

「まず航空会社からarrival notice が届くのでどちらの空港(羽田か成田か)に届くのか解った時点でもう一度当該税関に相談して下さい」

とりあえず連絡が来るまで待て、ということらしいです。

経産省から輸入承認書が届いたのが4月23日、その日のうちにPDFでオランダに送ったので5月に入ったら何かしら連絡が来ると思っていたのですが待てど暮らせど一向に音沙汰なし…。15日になってやっとHuivenaar氏から「明日か明後日にスキポールに運ぶ」その後「18日に通関して21日の飛行機を予定している」とメールがありましたが結局航空会社からは何の連絡もなく…

22日の朝、滅多にかかってくることのない固定電話が鳴り何といきなり「お客様の荷物が届いています。いつ引き取りに来られますか?」と。

そろそろ届くのだろうと心の準備はしていたつもりですが 飛び立つ前に連絡もらえると思っていたのでまぁまぁびっくりしました。「arrival notice は?」と聞くと「これからお送りします」と。えー⁉︎これから⁇

どうもこの航空会社はDHLやFedexの様な大手と違い個人向けの仕事はしていないらしいのです。普段はプロの業者さんを相手に仕事をしているであろう航空会社のお姉さんは専門用語が全く理解できない私と会話がかみ合わない事に困惑した様子。きっといつもは「着きました」と連絡すれば業者が決まった流れで通関手続きまでサクサクと進めていくのでしょう。素人の私が書類がどこにをあるのか、保管場所、保管料など質問してもすぐには答えられず「後ほどご連絡します」ということなのでとりあえず成田に着いたらしい事だけ確認して成田の税関に電話。

お姉さんとのやりとりですっかり心が折れかけていた私ですが、税関の方は素人の扱いにも慣れていて私が知りたい事を全てクリアに説明して下さいました。

「輸入承認書、インボイス、船荷証券(B/L)があれば誰でもちゃんと通関は出来ますよ。まずは航空会社に行ってB/Lなど必要な書類を受け取ってから税関で手続きして下さいね〜。航空会社の90%はこちらの税関と同じ貨物地区にありますが稀に南部地区にある場合もあります。まぁ多分個人輸入で南部って事はないでしょう。今日いらっしゃいますか?では気をつけていらして下さい。お待ちしています!」

前に電話した時にも感じたことだけど、税関の人は本当に親切で優しい!

その後航空会社からも連絡があり書類は航空会社の代理店にあるとのこと、場所も普通の貨物地区らしいとわかり早速成田へ向かう事にしました。

つづく

Posted by Nipponharmonium at

00:49

│Comments(0)

2017年05月27日

修復の様子【9】プロロンジュマン その2

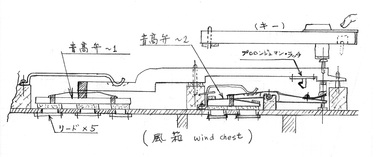

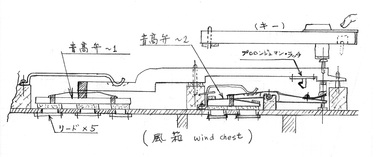

プロロンジュマンのカラクリは基本的にはラッチ/ラチェット機構です。 昔のカセットレコーダーなどのFwd.Stop.Rev.Rec.などの押し下げ式の切り替えと同じ。

まずはラッチ(引っかけフック)を作っていますね。

1オクターブ分、13本。

次に音高弁(リードへの空気をON/OFFする弁)に繋がるレバーにラッチ取り付けスペースを追加工して・・・

ラッチを取り付け。

ラッチを受けるラチェット・バーと、リセットするペダルに繋がるリンクを増設。

これで一通り揃いました。

実のところ、この動きを理解するのには相当に苦戦いたしました。

一連の写真から断面図を起こしてやっと動きが分かった次第です。参考に添付します。

(TANUKI)

まずはラッチ(引っかけフック)を作っていますね。

1オクターブ分、13本。

次に音高弁(リードへの空気をON/OFFする弁)に繋がるレバーにラッチ取り付けスペースを追加工して・・・

ラッチを取り付け。

ラッチを受けるラチェット・バーと、リセットするペダルに繋がるリンクを増設。

これで一通り揃いました。

実のところ、この動きを理解するのには相当に苦戦いたしました。

一連の写真から断面図を起こしてやっと動きが分かった次第です。参考に添付します。

(TANUKI)

Posted by Nipponharmonium at

09:03

│Comments(0)

2017年05月21日

修復の様子【8】プロロンジュマン

今回の修復は120年で傷んだ箇所の補修に加えて、プロロンジュマン(prolongement)機構の増設が大きな目的です。

この機構はMustel1894年モデル以降は装備されていて、Huivenaar氏はそれを忠実に複製しています。

とは言っても私にはプロロンジュマンなる言葉は初耳で、いったいそりゃ何だい? から始まりました。

押されたキーがそのまま持続音として鳴り続ける機構で、低音の1オクターブに有効です。

一例で、Fを弾くと・・・

F音はそのまま保持されて、

ペダル・レバーで解除します。

またF以外の音を弾くと、その音が保持されてF音は解除されます。

増設工事の写真が大量に送られてきてはいるのですが、やっと入口が理解できました。

<上の写真>音高弁に繋がったレバー下側のフックがロック・バー(仮称)に引っ掛かると保持され

<下の写真>フックが外れると解除される

・・・と言うことのようだ・・・

チェンバロとは大違いの、何とも複雑なカラクリです。

頭ひねりつつ、数回に分けて工事の様子を紹介します。

(TANUKI)

この機構はMustel1894年モデル以降は装備されていて、Huivenaar氏はそれを忠実に複製しています。

とは言っても私にはプロロンジュマンなる言葉は初耳で、いったいそりゃ何だい? から始まりました。

押されたキーがそのまま持続音として鳴り続ける機構で、低音の1オクターブに有効です。

一例で、Fを弾くと・・・

F音はそのまま保持されて、

ペダル・レバーで解除します。

またF以外の音を弾くと、その音が保持されてF音は解除されます。

増設工事の写真が大量に送られてきてはいるのですが、やっと入口が理解できました。

<上の写真>音高弁に繋がったレバー下側のフックがロック・バー(仮称)に引っ掛かると保持され

<下の写真>フックが外れると解除される

・・・と言うことのようだ・・・

チェンバロとは大違いの、何とも複雑なカラクリです。

頭ひねりつつ、数回に分けて工事の様子を紹介します。

(TANUKI)

Posted by Nipponharmonium at

09:27

│Comments(0)

2017年05月16日

修復の様子【7】 鍵盤のレバー

鍵盤の側面、"Monti" の捺印はMustelの下請け鍵盤メーカー名です。

表面の象牙は昔から貴重品だったようで、厚さ1mmくらいに薄くスライスしています。

下から見ると、一部のキーではガイド溝が喰われています。中のフェルトも無くなってます。上下方向のストッパらしき長方形のフェルトもだいぶ摩耗しています。

長方形のフェルトは剥がしてから接着面を削って仕上げて・・・

喰われたガイド溝には埋め木。

弾かれる回数の多い真ん中の音域に集中しています。

新しいフェルトを接着。

補修完了!

前の持ち主Marc Fitze氏は演奏家として 「楽器として良い調子です・・・」 とのコメントをされていました。

それでも修復家が診るといろいろ補修が必要なのですね。実に細かく丁寧な仕事をしていると感心です。

修復後の楽器を弾いたら、きっとMarc Fitze氏も「ワオ!えらく良くなったぁ」と驚くのでは?

(TANUKI)

表面の象牙は昔から貴重品だったようで、厚さ1mmくらいに薄くスライスしています。

下から見ると、一部のキーではガイド溝が喰われています。中のフェルトも無くなってます。上下方向のストッパらしき長方形のフェルトもだいぶ摩耗しています。

長方形のフェルトは剥がしてから接着面を削って仕上げて・・・

喰われたガイド溝には埋め木。

弾かれる回数の多い真ん中の音域に集中しています。

新しいフェルトを接着。

補修完了!

前の持ち主Marc Fitze氏は演奏家として 「楽器として良い調子です・・・」 とのコメントをされていました。

それでも修復家が診るといろいろ補修が必要なのですね。実に細かく丁寧な仕事をしていると感心です。

修復後の楽器を弾いたら、きっとMarc Fitze氏も「ワオ!えらく良くなったぁ」と驚くのでは?

(TANUKI)

Posted by Nipponharmonium at

19:51

│Comments(0)